02

2025年9月29日

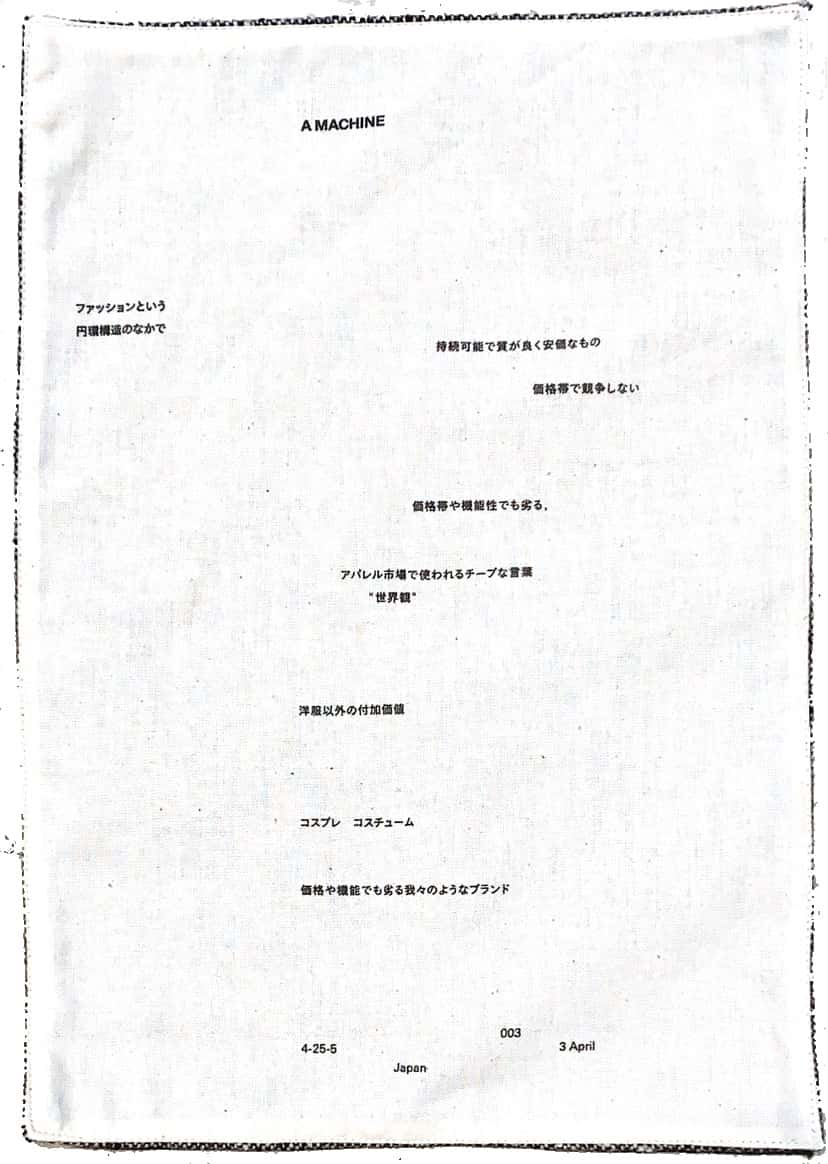

ファッションという円環構造のなかで

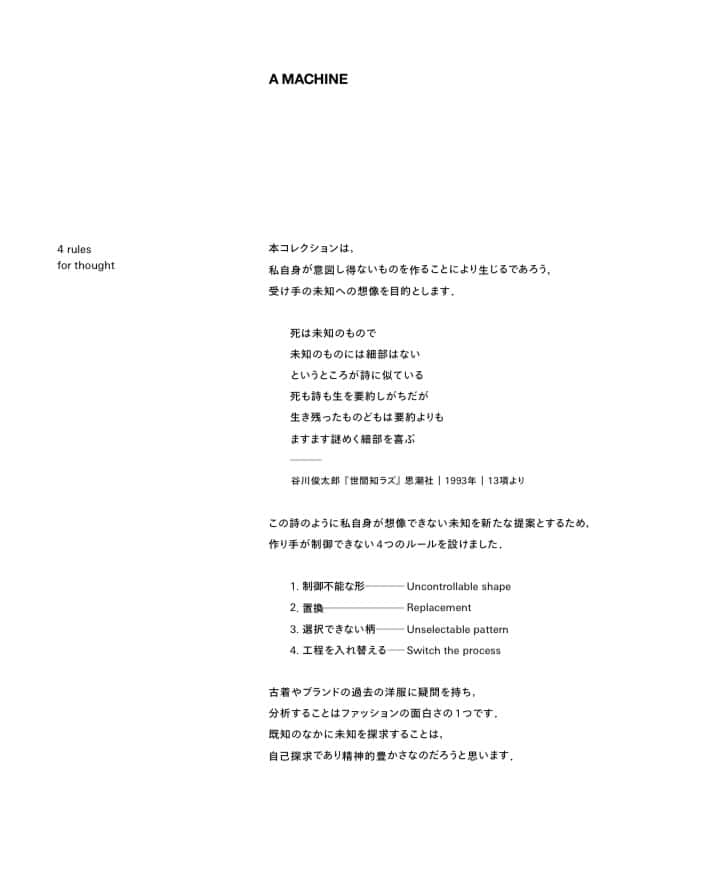

A MACHINE は、ここ数シーズン、ファッションデザインに制約を設ける事で衣類を製作するという方法でコレクションを発表している。

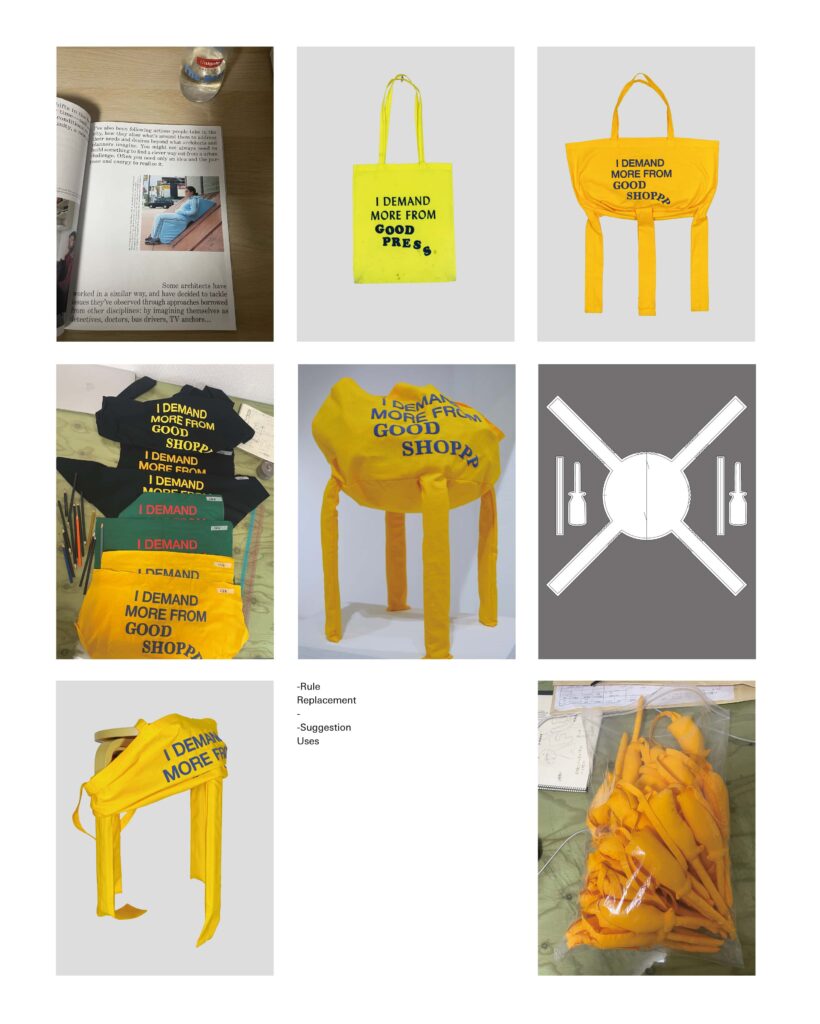

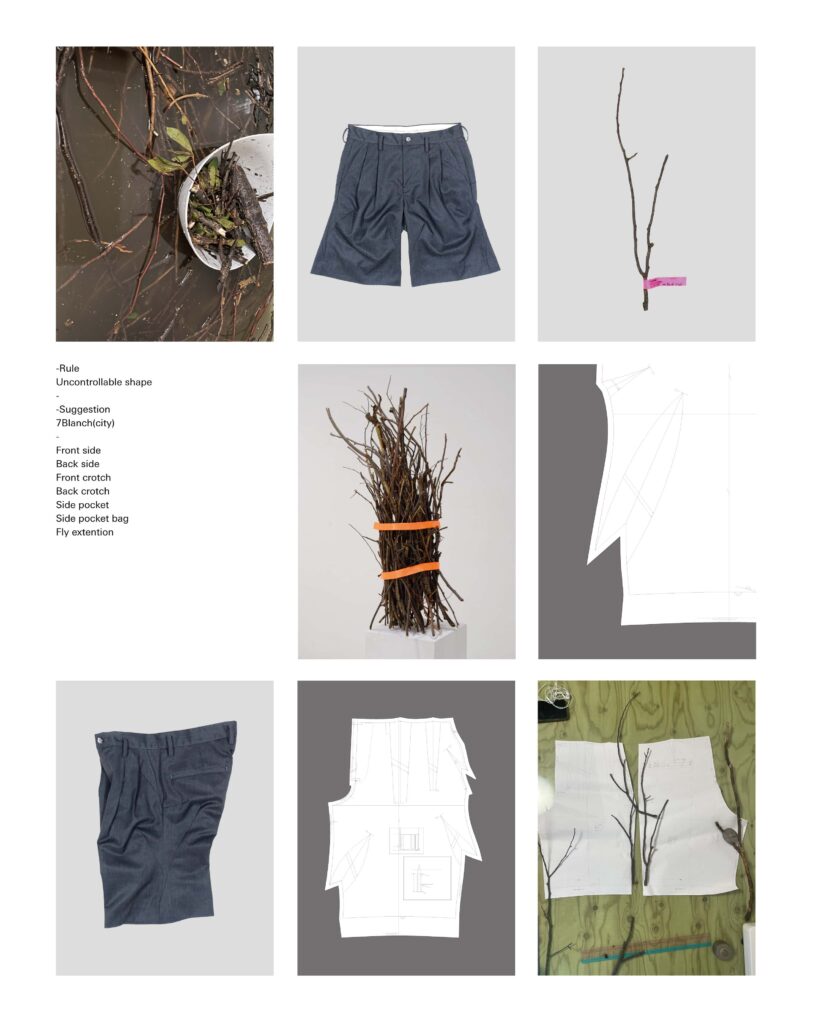

例えば、24ssの椅子を持ち運ぶ為のトートバッグや拾ってきた木の枝の形に応じて変形されたトラウザース、25fwのETの人形に着せられている服を拡大したスウェットフーディなどが視覚的に分かりやすく記憶に残っている人が多いかもしれない。※画像a.b.c.

本シーズンの“ファッションという円環構造のなかで”でも、同様に過去数シーズンにまたがる制約を設ける形式で製作を進めている。具体的には、現代の -産業革命以後に生まれた- 衣類と中世の衣類や舞台衣装などの特徴を敢えて表面的に捉える事で新しいファッションアイテムを作る事に挑戦するという実験的な方法を取っている。彼らはその方法を以て、古いアンティークのベストのような形をした異形のPコートやスワロフスキーが大量にあしらわれたフーディ、ビロードのような生地を使用したスウェットパンツなどありそうでなかったカジュアルウェアが発表されている。

このテーマと形式はここ数シーズンの一連の流れの中にはあるものの、過去のような分かりやすいゲームルール※画像d. を明示していないという違いがあった。

いつものステートメントにしても、今回WEB上に公表されている文字は虫食い状態に切り取られており、全文を読もうと思えば、直接それぞれの店頭でしかそれを確認することはできない。なのにこのように私見をダイアリーに書くのは幾分野暮な発想かもしれないが、野暮も揉まれて粋になる。江戸っ子気分で進めます。

歴史の浅い零細のファッションブランド、所謂インディーズブランドの多くが、著名な建築家や映画監督芸術家などの作品をピンタレストの如く、ムードボードとして切って貼って編集し、その権威を象徴として最もらしさ・確からしさを担保し、趣味、センスの良さ -独自性- として発信してる。そして、その多くのモチーフは似たような場所から拝借され、似たようなマーケットに餌のように針につけ投擲されている。勿論、かしこい人達はその針にはもう反応しない。

そこでは独自の眼差しや声は押し潰されて存在出来ないのではないだろうか。メンズウェアののような制約が多いプロダクトであれば、当然、狭っ苦しい道の収斂はより一層早く進む。その独自性のような臭いは気付けば数年で、市場の原理に漂白された似たような商品群に置き換わり味が失われていく。それは所謂、トレンドという言葉で説明されているのかもしれない。

例えば、ファッションのアイコンとして使われがちな某映画監督はイケアの家具を愛用していたと聞きます。が、彼を通してファッションを語る時、モダンなヴィンテージ家具や建築家の名前が何故だか必ずセットで出てくる。その実体が伴わない謎のグルーピングによる嗜好性の束が良くも悪くもファッション的だし日本的とも言える。けど、その矛盾に対して自覚的である作り手だけが継続的なアプローチを可能にすんじゃないでしょうか。そして、僕が知る限りそれに自覚的な作り手は決して多くはない。

ファッションが自由でいて、誰でも楽しんで貰える物だとすれば、そのようなリアリティの無い権威の借用の有用性は消滅し始めているとのではないでしょうか。一方で、ボクが続けているような路上観察的な視点によるアイデアという名の遊びも同様にコモディティ化され味を失いつつあるように感じる。つまり、どちらもファッションとしての新鮮味に欠けつつあるのかも知れません。

であればと、独自性というのはヴィジュアルプレゼンテーションに徹し、ヴィンテージウェアをベースにより良い生地に替えリプロダクトする、少しオーバーサイズにするなどの細やかな編集によって目新しい洋服に再構築していくという方法がモダンなファッションの現在の主戦場になりつつあるように感じます。ボクも実際、そういったものに惹かれたり身に付けたいという気分がある。

それでも、これもまた、いずれにしても束が増えると古い物へとなってしまうのがファッションが持つ一つの特性でもある。そうやってファッショントレンドは経済や世相と緩く結びつきながらぐるりぐるりと回り続けるんだ。

本テーマ “ファッションという円環構造のなかで” はこのようなファッションにおける現在までに続くイメージの作り方や物の伝え方、或いは、市場に対しての閉塞感に自覚的になりながら新しいビジョンを示す骨組みを作ることが出発点になったのではないだろうか。

そして、それは市場で束にならない方法、権威を象徴的に扱わない方法で、創作が行われている。結果として、古くならず、時が立っても楽しんで貰える刺激的でいて優しい提案になっているように感じている。

木の枝を拾って服の形にしてみたり、椅子自体を鞄の形にしてしまうな自意識を何処かに飛ばして偶然性や外部性に委ねる事で新しい服にしてきたのと同じように、中世ヨーロッパや舞台衣装というあまりにも自身から離れた物に身を委ねるという骨組みによって新しい視点を見つけたのだろう。

それを進める上で、文献やインターネットから拾った画像で済ますのでは無く、幾つかの歴史的な衣類を収集・保存・研究している専門的な機関から実際に貴重な衣装を借り細部まで確認・研究しています。その上で、アンティーク衣装の技法や伝統的な権威を拝借するのではなく、なるべく表層的に平面でディテールを捉えることでアメリカの衣料を始めとする現代の衣類と合成し衣類を生成するようなイメージで形作られています。

現代-産業革命以後に生まれたーの衣類と中世の衣類の特徴を敢えて表面的に捉える事で新しいファッションアイテムを作る事に挑戦することで、中世アンティークラバーのそれでも、近代ヴィンテージラバーのそれでも無い、軽やかでいて今らしく、見たことのない形の抽象的な落とし所になっているのが心地良く感じます。

本当はこのまま各洋服のイントロダクションに移りたかったのですが文章が肥大化してしまったので、日記その3を改めて書こうと思います。多分、明日かな、、

HB STORE店主